【“現地現物”的經營哲學(一)】

豐田管理就是“現地現物”

雖然從理論上或者研究豐田的書上,我們很容易找出很多現地現物的解釋或說法,但“現地現物”在豐田的獨特現象,遠遠不止書面上的幾個字可以表述清楚的。

豐田的操作秘密可能在就于此了。或者說,如果說“人財”是豐田管理模式的入口,消除浪費是豐田管理模式的核心,那么,現地現物就是豐田管理模式的行動指南。

從邏輯上講,現地現物之于豐田管理,就如同車輪之于汽車:

?第一、汽車如何走,車輪是基本的支撐。管理中最大的問題,首先是如何把所有人的思想相對的統一。為什么學者圈很難統一意見?就是因為學者們都懂得多,每個人都有自己的支撐點,結果就很難統一思想。但現場是一個實實在在的事實體系,在這樣一個體系前提下討論問題,就擁有了共同的基點,所謂實踐是檢驗真理的唯一標準,講的就是說,實踐是統一大家思想最好的工具。

?第二、汽車走到哪兒,是由車輪一圈一圈地走出來的。豐田要發揮員工的智慧,就要大家勇于去“創意提案”,但一家公司,沒有員工參與會覺得公司缺乏凝聚力,但員工參與的時候,提的意見天馬行空更會讓一家公司缺乏凝聚力。現地現物,其實是一個邊界,它可以讓每個人提建議的時候,提的是自己面對的問題,而不是宏觀層面的問題,更不是別人的問題。

比喻來說,在北京坐出租與上海坐出租的時候,會發現司機的文化有什么不同?通常,我們會發現北京的司機會懂得真多,什么都可以與你談,上至國家大家,小到娛樂消息,不少司機都可以與你談上一段。上海就不一樣,司機通常大多談交通狀況,或者提醒你注意行李之類。結果是什么?上海出租車司機從整體上比北京的出租車司機要職業,或者說要負責一些,原因就在于上海司機文化更接近 “現地現物”,而北京出租車司機更接近“教授文化”。

?第三、汽車所有的體系能夠跑多遠,車輪是基本的決定條件,其它體系再好,車輪不行,那一切都只是理想而已。現地現物的反義詞,就是空談文化,或者叫裁判文化,不談自己的問題,然后熱衷于去評判同事,評判領導,進而評判社會,天天去談東家長本家短,以此顯示自己的博學多才,可談多了便成了“潑婦文化”,或者好聽一點,叫“憤青文化”。

所以,現地現物談問題只許用“我”,而不許用“我們”。“我”的問題,永遠是現地現物的問題,因為“我”的問題的責任在我,要由我自己解決。但我們的問題,就找不到負責的人了。豐田“改善”或“建議體系”為什么能夠做得好,現地現物是個前提,有了這個前提,提建議的人,自己就是實施這個建議的責任者,這就使公司的改良進入了責任狀態。

【“現地現物”的經營哲學(二)】

“現地現物”與“平民精神”

從管理模式上講,豐田是一種基于“平民精神”的管理,這涉及到這種管理的知識體系問題。“平民精神”下的知識體系從何而來?回答是從實踐中來,所以,豐田管理實際上也是“追趕型”,或者說成長型公司的管理模式,這樣的公司的知識體系,要從實踐中來,所以,現地現物,實際上是這一類公司積累自己知識體系的一種機制。

所以,豐田的現地現物是與“標準化”體系連在一起的,所謂標準化,就是把實踐中成形的東西知識化,讓后來者可以按“標準”行動,減少學習成本與摸索成本。

豐田現地現物思想,也解釋了為什么相當一批中國公司做不了研發的原因,因為我們中國的知識體系和豐田一樣,仍然是一個追隨體系,不是發明體系。一個挑戰者,所以主要的業務是應用知識,不是我們所講的數理的邏輯知識,邏輯知識是發明知識,而應用知識就是可以把別人發明的東西,變成現實,但不是去與歐美國家爭邏輯知識的發明權,盡管這個發明權也很重要。

【“現地現物”的經營哲學(三)】

“現地現物”是豐田體系的核心

豐田的現地現物是豐田公司的知識體系的源泉,因為他的知識體系從現地現物中來,而且這種知識體系能夠傳承的就在現地現物,因為現場可以讓學習的成本大大降低,現地現物看上去是一個實踐體系,但它的本質是知識體系,也就是說,這家公司的所有體系就必須通過現地現物來驗證和傳承。

實施豐田體系如果沒有現地現物,就完全不可行,因為從知識體系上講,管理本身就是一家公司的知識體系,豐田的知識體系源于現地現物,沒有現地現物,那這個體系的其它技術就不成立。更重要的是,這一知識體系是不是有價值,只有在現場這一切才能夠得到驗證,領導者就必須到一線去,因為不到一線去,知識就是假的,經不起檢驗。

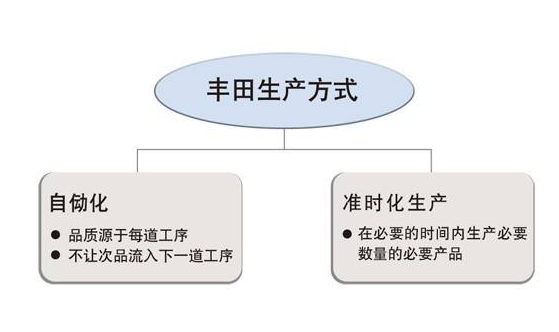

現地現物是整個豐田體系的核心,如果其他公司在實施豐田中,不在現地現物去行動的話,這個游戲就玩不起來。可能會發展,豐田的自働化,JIT都不是核心,因為自働化是視覺管理,是把問題消滅在萌芽狀態,JIT和改善是視覺體系,也就是說不實行JIT也沒關系。

比如:本田也沒什么問題,只不過本田在盈利上要少一點,調整上低一點,只不過以客戶為中心的速度要慢一些,豐田要快一些,但豐田和本田都是以客戶為中心,只不過是增長方式的不一樣。

所以,JIT不是豐田的核心,自働化也不是豐田的核心,因為只要玩平民游戲,就必須玩自働化,平民游戲就是解決問題讓員工解決,所以它一切是圍繞現地現物來做的。從這個意義上講,改善是現地現物的延伸。先有現地現物,才有改善,這就是為什么很多公司學不了豐田的原因,因為他們把改善當成現地現物的魂,放在現地現物的前面。順序這樣一做反,整個操作體系就沒有了基礎。

【“現地現物”的經營哲學(四)】

什么叫做“現地現物”?

我們可以這樣提問,在一個員工層面,什么叫現地現物?回答很簡單,那就是員工現在在干嘛?他目前所做的一切都是現地現物。

在現地現物體系下的問題,一定與現在工作結果有關,而與自己的工作結果有關,那理論上講,當事人就應當有能力解決問題。

再舉個例子,養孩子,為什么養到4、5歲很難養?因為這一階段孩子提的問題,大都不是現地現物的問題,問星星為什么會亮?問地球為什么會轉?白天為什么變成黑夜?這都是這一年齡段的孩子提的問題,作為父母,你會發現自己很難回答,答多了,他聽不懂,答少了,又怕誤導孩子,真是難辦。

為什么人長大之后就不再提這類問題?這不僅是因為在學校已經學到答案,即使沒有學到答案,比如農村的文盲,他也不提這類問題。道理很簡單,孩子提問題不是現地現物,而長大的人要承擔責任,要追求實效,即現地現物,就不會去問那一類不打糧食的問題了。

現在我們也許就明白了,為什么不少公司里有太多的人,在問一些不打糧食的問題?或者在提一些不打糧食的建議?是因為我們沒有像豐田一樣,把現地現物作為一種習慣與文化,融入每一個員工的骨子里。